8月も十日を過ぎてしまいました。遅くなってしまいましたが先月の振り返りです。

7月の歌+二か月間で福山ろかさんが詠んだ歌を、三人でふりかえっていきます。

7月の歌のアーカイブはこちら↓

それぞれの心に残った7月の短歌

伊藤一彦・選

No.183/2024年7月1日【湯】

真夏日の酸辣湯麺すすりつつ火で火をすすぐランチ休憩(乃上あつこ)

猛暑の夏にふさわしい、そして猛暑をのりこえる歌だ。職場から暑い昼間に移動するのもたいへんなはず。さすが東京の人はがんばっている。「火を火ですすぐ」の表現になるほどと感心。「酒を酒ですすぐ」という表現もありかな。

No.202/2024年7月20日【誤差】

その猫を「しろくろ」と呼ぶじいちゃんと「さんぼんあし」と呼ぶ我の誤差 (久永草太)

面白い。同じ猫を見て呼び名の違い。「誤差」とはユーモアの表現で、それは誤差などではないことは本人がいちばんわかっている。ところで、この猫にはたとえばレオとかニャン子とか「本名」があるのだろうか。穂村弘さんの家の猫は「ひるね」らしい。ユニークで優しい。いつ寝ていてもいいのだから。寝子(ねこ)だ。

乃上あつこ・選

No.188/2024年7月6日【くさび】

草片を食べてからだの奥ふかく行き来させれば草文殊なり (伊藤一彦)

伊藤先生の発想がとても楽しかったです。 7月6日はサラダ記念日ということもあり、野菜を「草片」という言葉で詠まれています。Cusavillaはイタリア語でも「草」を表すそうですね。悩みがある時は野菜を食べてみようと思います。

No.187/2024年7月5日【文字】

楔形文字のごとくに悩みいて割れば散らかる煎餅の屑 (久永草太)

歌集タイトルを悩むさまを「楔形文字」で表したのが絶妙。どんなタイトルになったか気になり、早く読みたいです。古代文字から「煎餅の屑」への展開がおもしろかったです。

久永草太・選

No.206/2024年7月24日【指】

透きとほるほどの白き指ものいはばいかなる声か聞きたしわれは (伊藤一彦)

透けるほど白い指、というのは自分の指ではなく、だれかほかの人の指だろう。この日のエッセイにも「指の歌は官能的な作が多い」と書いてあったが、この歌も然り。指の声を聞くためには、見ればいいのか、触れればいいのか、と想像が膨らむ。

No.207/2024年7月25日【指・声】

指さきは辺境として漂えるわたしの声のささやくところ (乃上あつこ)

こちらも指の歌。指先を体の辺境の地であるととらえているのが面白い。先端、とは異なり、辺境、と言われるとなにか頼りなさげに見えて不安になる。漂っているのは「わたしの声」、それがささやくところが指さき、ということだから、例えば緊張して震えてしまうようなとき、あの振動は音波未満の声だったのかも、と想像して楽しい。

福山ろかさんの6月・7月の歌から

伊藤一彦・選

No.189/2024年7月7日【草】

寄りつつも言えぬことばのあることの、水草の花にふる春の雨(福山ろか)

上の句と下の句が絶妙に呼応している。「寄りつつも言えぬことば」とは愛の言葉にちがいない。美しい相聞だ。そしてこの上の句を「あることの」の「の」でとめる柔らかさと繊細さ。その繊細さは下の句につながる。夏の水草なら睡蓮のような大きな花だが、春の水草は藻の花のような小さな花だろう。その花と雨との恋のような出会い。これ以上の私の深読みはもう避けよう。七夕の7月7日にろかさんが詠んでいることもさすがと思う。この春の恋は夏にはどうなっただろうか。

乃上あつこ・選

No.203/2024年7月21日【しろ】

暗闇のもとにめくればどの本も真白きことを誰に告ぐべき (福山ろか)

この歌の世界観を体験するために、暗闇の中で本を開いてみました。歌の通りに真っ白でした。暗い中でのみ行われる秘密の儀式を教えてもらったような不思議な感覚になりました。神秘的で惹かれました。

久永草太・選

No.154/2024年6月2日【光】

まなうらに光の模様が混ざりあう眠ろうと目を閉じているとき(福山ろか)

わかる! となった人がどれくらいいるだろう。目をつむると見える、もやもやと色や形を移り変わらせていく、あの模様たち。案外多くの人が共有しつつも、あれをどう言語化すればいいかもわからないし、共感してもらえるかあまりにも心もとない、ごくごくパーソナルなまなうらという空間での出来事。これを歌にしようとする意気もすごいし、「混ざりあう、光の模様」であると記述することで、あの現象に「あー、あれね!」と共感できる名札っぽいものをつけることができるのは、言葉の面白いところだと思う。

↑福山さんの歌のアーカイブはこちら。

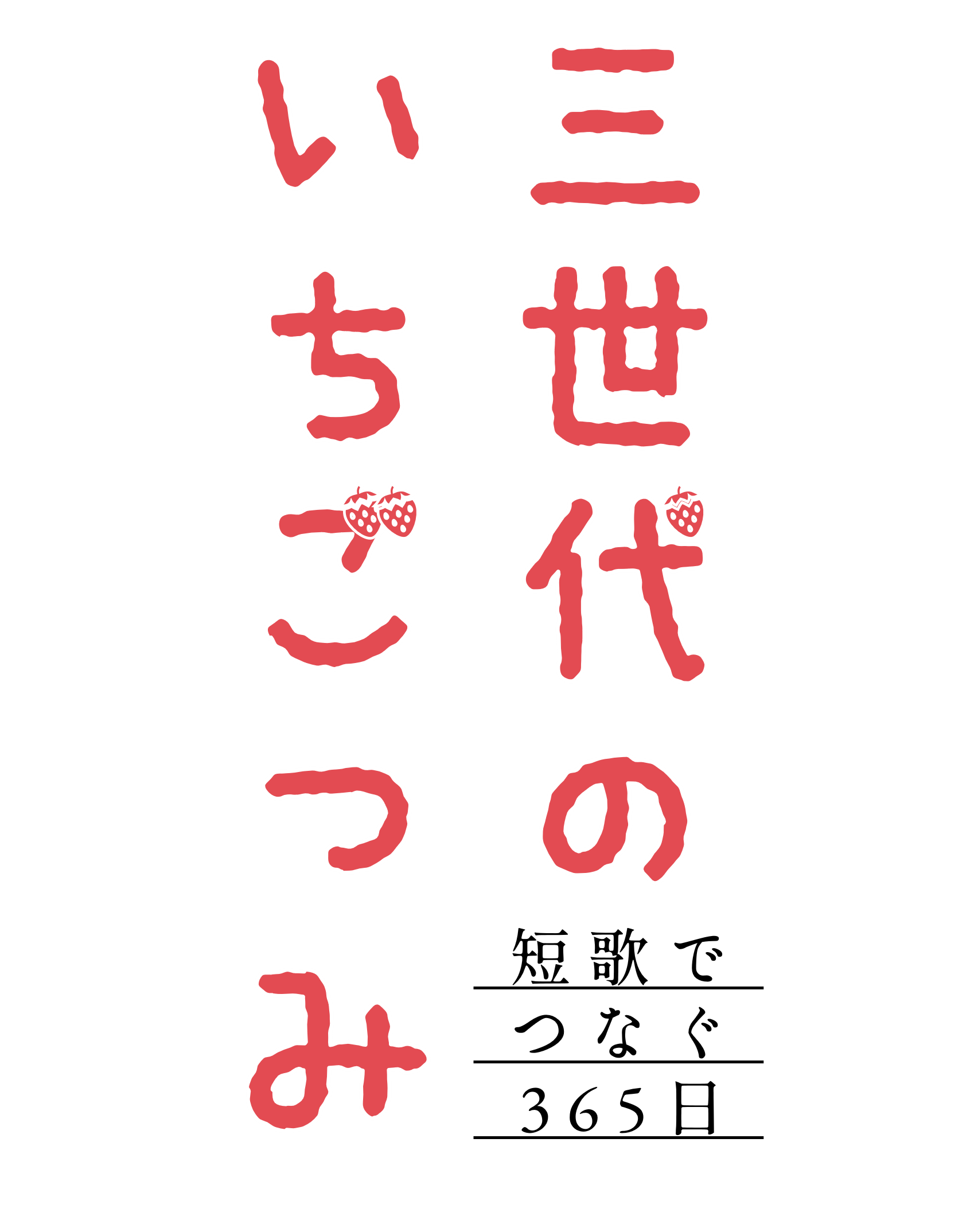

8月からは大森静佳さんをゲストに迎えてのいちごつみ。おたのしみください!

コメント