6月に突入しました。一年も折り返し地点まであと少しですね。

俵万智さんをゲストに迎えての二か月間も終わりました。5月の歌+二か月間で俵さんが詠んだ歌も併せて、三人でふりかえっていきます。

5月の歌のアーカイブはこちら↓

それぞれの心に残った5月の短歌

伊藤一彦・選

No.144/2024年5月23日【眼】

街灯に白い眼玉が吊るされて雨降る夜はすこし膨らむ (乃上あつこ)

都会の夜の歌だ。街灯を「白い目玉」と感じるのはやや無気味ながらロマンティックだが、「吊されて」となるとぎょっとする。吊されているのは誰の目玉か、誰が何の目的で吊したのか。下の句の、雨の夜は「すこし膨らむ」に詩的リアリティを感じる。雨の雫を涙のようにこぼしながら、この目玉は息づき膨らんでいる。その目玉をじっと見つめている作者の目玉を読者は意識する。孤独を深めている目玉なのか、癒されているそれなのか。

No.151/2024年5月30日【足裏】

また罪を重ねてしまう足裏の潰れた米にも七人の神 (久永草太)

草太さんを育てた家庭の豊かさを彼の歌からしばしば感じる。この歌もそうである。ご飯を残さず食べなさいとはどの家でも子に言うと思うが、久永家では「一粒のお米に七人神がある」と言われたそうだ。それをいまなお信じている。草太さんは今時の若者とかなり違っているのではないか。なつかしい古さがある。その古さが新しい。

乃上あつこ・選

No.137/2024年5月16日【島】

わだなかに日の照れる島 海のシマいや陸(をか)のシマいや天(あめ)のシマ (伊藤一彦)

海の波を感じさせるリズミカルな「シマ」が心地よいです。このような自然と一体化したような詠い方が自分もできたらなと思います。添えられた文章の「詩魔」も印象的。牧水の「みなかみ」の世界を垣間見たような気がしました。

No.148/2024年5月27日【カレー】

大丈夫、喜劇は続く 掃除機でカレー粉吸って以後使うたび (久永草太)

この軽快な詠いぶりはさすが草太さん。カ行音の多さも効いていますね。「大丈夫」「喜劇」という言葉がありながら、大丈夫じゃなさそうな、悲劇なような切なさも漂っています。そして、いつもおもしろいですね。

久永草太・選

No.143/2024年5月22日【眼】

にんげんを知らぬ無数の波の眼のかがやくかなた 沖つ鳥ゐる (伊藤一彦)

太陽光を反射して水面がチカチカ光る様子を「有名人になってフラッシュ浴びてるみたい」と言う友達と一緒に眺めていた、小学校のプールサイドを思い出しました。この歌はむしろ逆で、波間にこんなにも無数の目があって、それらは人間なんてちっとも気にとめていない。地球の表面の七割が海なのですから、人間を知らない「かなた」の海域が大半でしょうし、「沖つ鳥」だってそうでしょう。わが物顔で地球を占有している気持ちに、ついついなってしまう人間の恥ずかしさが、いっそ清々しいまでに歌われています。

No.129/2024年5月8日【しづ】

ボディブロー打ち込むあたりにひびく咳あばらのうちに夕日はしづむ (乃上あつこ)

「あばらのうちに夕日はしづむ」なんと格好いい下句。咳で苦しんでいる人物が詠んだとは思えない絶唱です。病気の歌を作る人は数多けれど、作るときはたいていみんな元気がないはずなので、「ボディーブロー」という運動の描写が登場するのも新しく感じます。「夕日」とは何の比喩か、と考えたときに、肺の苛立った炎症を思ってもいいし、高鳴ろうとする心臓を思っても面白い。その夕日を「しづむ」という押え方でもって、決して殺してしまうのではなく、身肉に取り入れようとしているところに、生命力を感じます。お大事に。

俵万智さんの4月・5月の歌から

伊藤一彦・選

No.140/2024年5月19日【水切り】

水切りのように心を伝えたい軽くて平らな言葉を選ぶ (俵万智)

なるほどと感心した。草太さんの「水切りカゴ」という小さなプレイスから森の中の湖か川だろうか大きく場面転換。手頃の小石をなげて水面をはずむように飛ばす遊びをむかし友だちと競ったことを思い出すが、それはともかく、この一首は俵さんの歌の秘密と魅力を語る。俵さんの「小石」は途中で沈むこと亡くステップを重ねながら遠くまで飛んでいく。「小石」の選び方が名人級で、しかも投げるフォームが独創的なのだ。「小石」はいうまでもなく「恋し」のかたまり。

乃上あつこ・選

No.98/2024年4月7日【泥つき】

校庭に鬼ごっこする子どもらは声あげ走る泥つきの声 (俵万智)

声という無色透明なものを「泥つき」という色も手触りもあるもので表現することに、驚かされました。そして、確かに子どもの声は「泥つき」の良さがあるなと実感します。子どもらしく走り回る様子が目に浮かびます。とても勉強になりました。

久永草太・選

No.112/2024年4月21日【九十】

九十の父が好みしどん兵衛と目が合っているファミリーマート (俵万智)

ごくごく自然体の、何気ない詠み方をしているので、一読してするっとしたのどごしで飲み込める歌なのですが、二回、三回と重ねて読むうちにふつふつと湧いてくる疑問。「どん兵衛の目ってどこ?」。こちらがどん兵衛を見ているだけでは「目が合う」という表現にはなりません。深淵をのぞく時は深淵もこちらをのぞいているし、どん兵衛を見るときどん兵衛もまたこちらを見ている。父の視線はこれからもどん兵衛に憑依して、いつだって俵さんの視線と衝突するのでしょう。擬人化の魅力たっぷりの歌と目が合いました。

↑俵さんの歌のアーカイブはこちら。

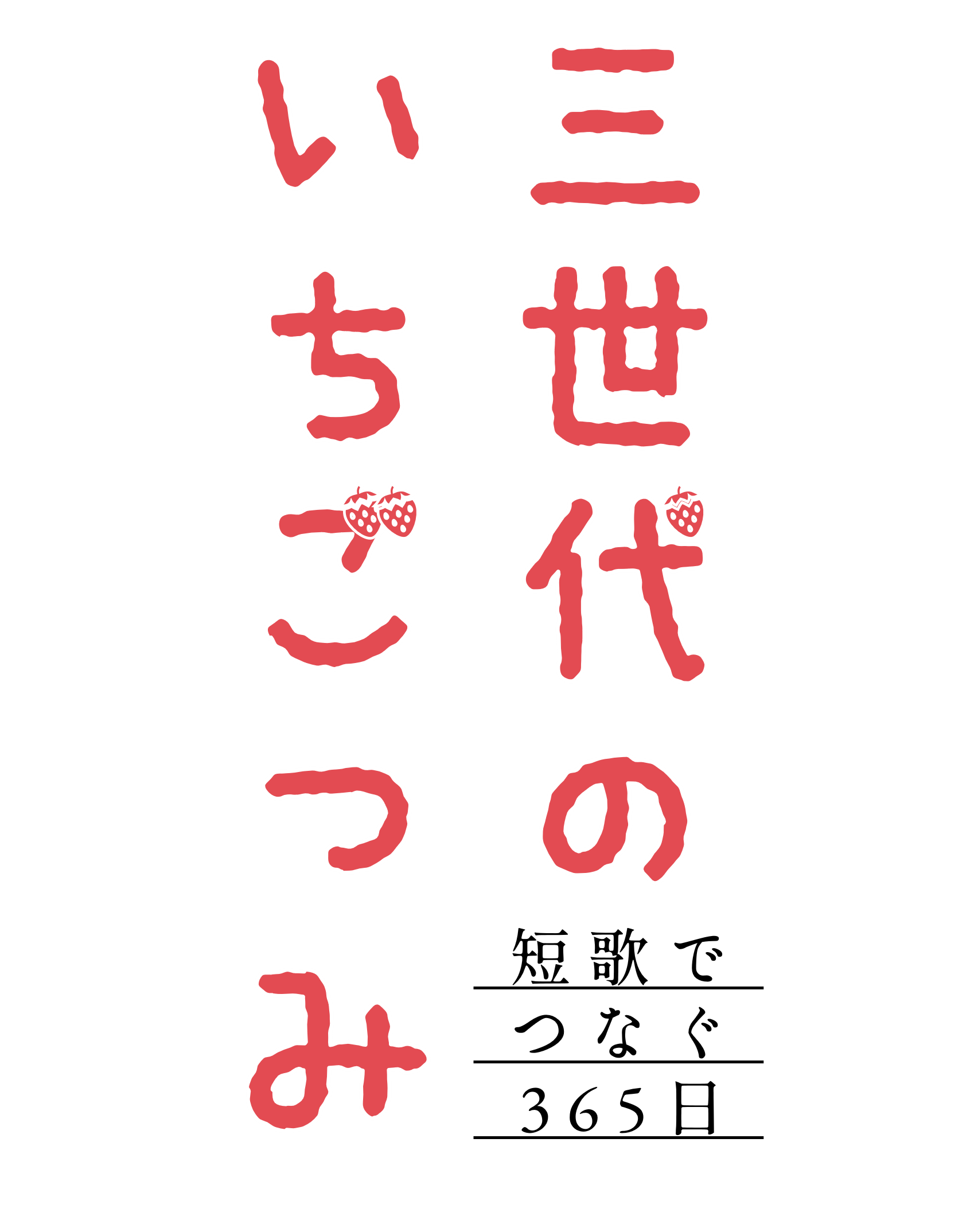

6月からは福山ろかさんをゲストに迎えてのいちごつみ。おたのしみください!

コメント